親切、丁寧、優しく、痛みのない治療を心がけています。

患者様の話をよく聞き、納得した上で治療に入ります。

ご高齢やお身体が不自由などの理由で、歯科医院への通院が困難な方の為に、歯科医師がご自宅や病院・施設などにお伺いして、歯科診療を行うものです。

ご高齢やお身体が不自由などの理由で、歯科医院への通院が困難な方の為に、歯科医師がご自宅や病院・施設などにお伺いして、歯科診療を行うものです。

歯科医院で使用する治療機器と同等のポータブル機器をお持ちして、患者様のもとにお伺いいたします。

診療の曜日・時間は、患者様のご都合をうかがった上で決定いたします。基本的に保険適用となります。出張費や謝礼等は一切いただきません。

私共では嚥下内視鏡検査(VE)を導入しています。口腔外科の専門歯科医師が、鼻から約3mmの内視鏡(カメラ)を挿入し検査を行います。所要時間は5分から10分です。鼻から内視鏡を入れた状態で、食物を口から食べて頂き、食物の咬みぐあいや混ぜぐあい、飲み込みの様子を観察します。この検査によって、口の中から喉に流れてくる食品の様子を実際に見ることができ、患者様の摂食・咀嚼・嚥下の状況を詳細に分析した上で、必要な方には嚥下訓練等を実施し、全身治療の向上に貢献して参ります。

既往疾患、全身状態、口腔機能、嚥下内視鏡検査などから総合的に判断します。

安全に食事ができるよう、ご家族、介護スタッフと共に継続的に訓練を行なっていきます。

高齢者は虫歯や歯周病が原因で、歯が欠損して咬み合わせる部分が少なくなったり、咬み合わせ自体が無くなってしまい、硬いものが咬みづらくなっています。

高齢者は虫歯や歯周病が原因で、歯が欠損して咬み合わせる部分が少なくなったり、咬み合わせ自体が無くなってしまい、硬いものが咬みづらくなっています。

また欠損しないまでも痛みを伴っていたり、動揺している歯があり咬みづらい状況になっていることがあります。さし歯や入れ歯が合っていないこともあります。

口唇、顔面筋の動きが低下することによって、食べこぼしたり、頬の粘膜を噛んだり、表情が乏しくなったりします。

舌の動きが悪くなり、咀嚼する、食べ物を喉に送り込む、構音機能が低下するなどによって、飲み込みづらくなったり、滑舌が悪くなったりします。

舌の動きが悪くなり、咀嚼する、食べ物を喉に送り込む、構音機能が低下するなどによって、飲み込みづらくなったり、滑舌が悪くなったりします。

鼻咽腔閉鎖が上手くできずに、飲み込む際に鼻にもれたり、鼻に抜けた声になります。

高齢者はさまざまな疾病を患っていることが多いためにいくつもの薬剤を内服しており、中には口腔機能の低下に関与する薬剤も含まれているので注意が必要です。こうした薬剤は身体能力を障害し、食欲の減退や食べる動作への集中力の低下を引き起こします。また悪心、食欲不振、嘔吐、味覚異常、便秘、ジスキネジアを引き起こします。

※口腔機能に影響を与える薬剤

抗精神病薬、抗うつ剤、抗てんかん薬、解熱鎮痛消炎剤、抗パーキンソン薬

高齢者は口が渇きやすいとされ、その原因として唾液の減少が挙げられます。唾液が少なくなると食塊形成能が低下して飲み込みづらくなったり、粘膜の抵抗性が落ちることにより痛みを生じたり口内炎ができたりします。高齢者の場合、内服薬の副作用によって唾液分泌量が減り口腔乾燥を呈することがあるので注意が必要です。

高齢者は口が渇きやすいとされ、その原因として唾液の減少が挙げられます。唾液が少なくなると食塊形成能が低下して飲み込みづらくなったり、粘膜の抵抗性が落ちることにより痛みを生じたり口内炎ができたりします。高齢者の場合、内服薬の副作用によって唾液分泌量が減り口腔乾燥を呈することがあるので注意が必要です。

*口腔乾燥を生じる薬剤

抗コリン作用薬(三環系抗うつ剤、抗ヒスタミン剤、アトロピン、スコポラミン、

アヘン製剤、抗精神病剤、一部の不整脈用薬、血圧降下剤)

武蔵野わかば歯科では口腔ケア専門の歯科衛生士がご自宅、入居施設にうかがって、歯科医師の診断の元に個別に作成した指導プランに従って、徹底した専門的口腔ケアを行っています。

専門の衛生士がご自宅、老人ホームなどの施設のお部屋に伺いますので、リラックスした状態でケアを受けることができます。専門の器械を使って歯科医院にいるのと同じレベルのケアを行います。

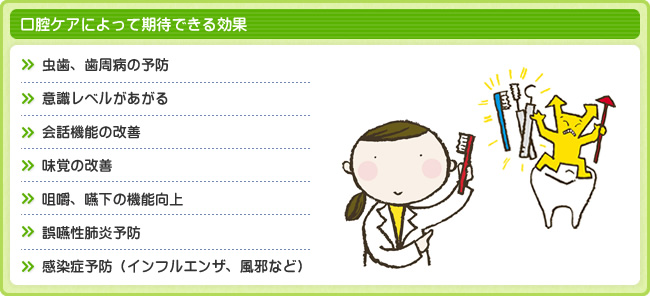

高齢者の口の中は唾液の量が減って乾燥しやすくなっていたり、粘膜の抵抗性が低下していたりすることで非常に細菌が繁殖しやすい環境になっております。これに加え、高齢者では様々な理由でご自身で「歯を磨く、口の中のお手入れをする」ことが困難になっていることが多く、歯に付いた食べかすや汚れだけでなく、入れ歯の裏側にも多量の食べかすや汚れが付着したまま放置されていることがしばしば見受けられます。そのため虫歯、歯周病が進行しやすいというだけでなく、汚れた入れ歯によって粘膜炎や潰瘍(義歯性潰瘍)が生じ安かったり、舌の表面に「舌苔」という細菌やカビが繁殖して色が変色したり、舌がヒリヒリするような舌炎を起こしやすい状況になっています。こうした状況を改善するために毎日のケアは欠かすことができませんが、それには周囲の介助者の協力が不可欠です。